Zur Verjährung regelmäßig wiederkehrender Leistungen gemäß § 197 Abs. 2 BGB - LG Darmstadt, Urteil vom 26.11.2020 - 27 O 28/20

LG Darmstadt, Urteil vom 26. November 2020 – 27 O 28/20

Tenor

- Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.903,68 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. seit dem 25.01.2018 zu zahlen.

- Es wird festgestellt, dass die Beklagte darüber hinaus verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weitere Schäden in Höhe von 50 % zu ersetzen, die der Klägerin aus dem Schadensereignis des ... vom 24.04.2005 gegen 2.47 Uhr im ... entstanden sind und noch entstehen werden.

- Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 445,06 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 13.02.2020.

- Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin ist Pflegeversicherung und macht mit der streitgegenständlichen Klage die nach § 116 SGB X auf sie übergegangenen Ansprüche der bei ihr gesetzlich pflegeversicherten geschädigten Person ... geltend. Der Geschädigte wurde vom Schädiger ... am 24.04.2005 mit dem bei der Beklagten Kfz-haftpflichtversicherten Pkw erfasst. Infolge dessen erlitt er schwere Verletzungen und wurde zu einem Pflegefall, so dass er Leistungen der klagenden Pflegekasse erhielt. Die Haftung der Beklagten besteht dem Grunde nach in Höhe einer Quote von 50 %.

Die Klägerin erbringt seit dem Unfallereignis vom 24.04.2005 regelmäßig Ersatzleistungen an den Geschädigten. Für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2014 erbrachte sie Leistungen in Höhe von insgesamt EUR 9.807,36, von denen sie 50 % (EUR 4.903,68) mit dem Klageantrag zu 1) geltend macht. Die streitgegenständlichen Schadensposten sind durch die vorfallsbedingten Verletzungen jedenfalls mitverursacht worden.

Im Zeitraum von 2008 bis 2017 erfolgten Zahlungen der Beklagten auf Schadensabrechnungen der Klägerin hinsichtlich einzelner Pflegekosten. Insgesamt erfolgten 13 Zahlungen, wegen deren genauen Höhe und Daten auf die Klageschrift verwiesen wird.

Mit Schreiben vom 21.12.2018 (Blatt 11 - 12 d. A.) forderte die Klägerin die Beklagte erfolglos unter Fristsetzung zur Zahlung der offenen Beträge sowie zur Abgabe eines titelsetzenden Anerkenntnisses auf. Mit Schreiben vom 12.01.2018 forderte die Klägerin die erneut Beklagte auf, die von ihr erbrachten, näher dargelegten Pflegeleistungen im Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2014 in Höhe von 50 % zu ersetzen. Die Beklagte verweigerte die Zahlung in Höhe von EUR 4.903,68 und verwies auf die nach ihrer Ansicht eingetretene Verjährung.

Die Klägerin beantragt wie entschieden.

Die Beklagte hat mit klageerwiderndem Schriftsatz vom 08.04.2020 den Feststellungsantrag zu Ziffer 2) anerkannt und beantragt im Übrigen,

die Klage abzuweisen. Sie beruft sich auf die Einrede der Verjährung.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet. Hinsichtlich der beantragten Feststellung war nach dem Anerkenntnis der Beklagten Teil-Anerkenntnisurteil zu erlassen. Die Klägerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Zahlung von EUR 4.903,68 aus den §§ 7 Abs. 1, 17 StVG i. V. m. § 116 SGB X. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Anspruch nicht verjährt. Vielmehr wurden durch die Zahlung einzelner Pflegekostenabrechnungen der Neubeginn der Verjährung begründet.

Für die hier streitgegenständlichen Schadensersatzansprüche gilt grundsätzlich die dreijährige Regelverjährungszeit gemäß § 195 BGB. Die Verjährung begann jedoch gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB erneut, da die Beklagte den Anspruch durch Abschlagszahlung anerkannt hat. Die von der Beklagten ohne jeden Einwand geleisteten Zahlungen stellen solche Abschlagszahlungen und damit ein Anerkenntnis dar. Die Zahlungen durch die Beklagte an die Klägerin ließen die Verjährungsfrist des Schadensersatzanspruchs bei jeder Zahlung neu beginnen.

Als Anerkenntnis gilt jede Handlung oder Äußerung gegenüber dem Berechtigten, aus der sich das Bewusstsein des Verpflichteten vom Bestehen des Anspruchs eindeutig ergibt. Ein den Anspruch auf Ersatz dieses Schadens insgesamt umfassendes Anerkenntnis liegt regelmäßig auch dann vor, wenn sich der Schaden aus mehreren Schadensarten zusammensetzt und der Geschädigte nur einzelne dieser Schadensteile geltend macht und der Schädiger allein hierauf zahlt. Erfüllt der Schädiger Einzelansprüche des Geschädigten, so liegt darin eine Leistung auf den Gesamtanspruch, durch die dessen Verjährung gemäß § 212 BGB neu begonnen wird, denn über den Einzelansprüchen steht der Gesamtanspruch, aus dem diese fließen. Hierdurch erweckt der Schädiger grundsätzlich das Vertrauen, auch auf die anderen Schadensgruppen, soweit sie geltend gemacht werden, Ersatz leisten zu wollen (vgl. BGH, Urteil vom 02.12.2008, Az.: VI ZR 312/07, zitiert nach Juris). Damit hat der BGH klargestellt, dass nicht nur die Verjährung hinsichtlich des Stammrechts unterbrochen wird, sondern auch für die wiederkehrenden Leistungen.

Dies trifft auch auf den vorliegenden Fall zu. Die Beklagte leistete auf einzelne Positionen der von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzansprüche. Damit erweckte sie den Eindruck, auch auf die anderen Schadensteile zu leisten bereit zu sein und somit den Gesamtanspruch im Sinne von § 212 BGB anzuerkennen. Hinweise darauf, dass die Beklagte nur die einzelnen geltend gemachten Positionen begleichen und darüber hinaus keine Zahlungen leisten wollte, liegen nicht vor. Die Zahlungen erfolgten ohne jeden Einwand oder Einschränkung.

Aus den Urteilen des BGH vom 28.02.1969, Az. VI ZR 250/67 sowie vom 28.11.1972, Az. VI ZR 126/71 (VersR 1969, 567 sowie 1973, 232, jeweils zitiert nach Juris) ergibt sich nichts Anderes. Weder ist eine von der Beklagten geforderte Auslegung des Anerkenntnisses im Sinne von § 212 BGB dahingehend angebracht, dass diese sich nur auf bestimmte wiederkehrende Leistungen bezieht. Hieraus ergeben sich aus dem Verhalten der Beklagten keine Anhaltspunkte. Noch ist der Schluss zu ziehen, dass laufende Zahlungen auf zurückliegende Forderungen nur zum Neubeginn der Verjährung hinsichtlich des Gesamtanspruchs und nicht der wiederkehrenden Leistungen führen. Eine solche Feststellung hat der BGH in den Urteilen nicht getroffen.

Soweit dem BGH im zitierten Urteil vom 28.02.1969 zu einer anderen Auslegung des Anerkenntnisses kommt, ist das nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar. Vorliegend gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass sich das Anerkenntnis der Beklagten bzw. deren Zahlungen nur auf bestimmte wiederkehrende Leistungen beziehen soll. Es fehlt an einer erforderlichen eindeutigen Begrenzung des Anerkenntnisses auf einen bestimmten Betrag. Die Zahlungen der Beklagten erfolgten vorliegend ohne Erklärung hinsichtlich einer Beschränkung oder Begrenzung.

Ebenso verhält es sich mit dem Urteil des BGH vom 28.11.1972. Die Beschränkung des Anerkenntnisses auf nur einen Teil der Verbindlichkeiten stützt sich dort auf die ausdrückliche Erklärung des Beklagten, das Anerkenntnis würde sich nur auf einen Teil der Verbindlichkeiten beziehen. Solche Erklärungen hat die Beklagte vorliegend nicht abgegeben.

Auch das Urteil des BGH vom 30.05.2000 (Az. XI ZR 300/99, zitiert nach Juris) kann nicht zum Vergleich herangezogen werden. Die Unterscheidung der Verjährung von Stammanspruch und regelmäßig wiederkehrenden Leistungen bezieht sich auf die Regelung des § 197 BGB a.F. und damit auf die alte Rechtslage. Die von der Beklagten hieraus gezogenen Schlüsse finden in der Entscheidung des BGH jedenfalls keine zwingende Grundlage.

Entgegen der Ansicht der Beklagten besteht kein allgemeiner Grundsatz, dass ein Anerkenntnis nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB nur zum Neubeginn der Verjährung derjenigen Forderungsteile führt, auf die sich die Zahlung bezieht. Der § 197 Abs. 2 BGB stellt keinen entsprechenden Grundsatz auf und ein solcher lässt sich auch aus der Neueinführung dieser Regelung nicht ableiten. Vielmehr regelt der § 197 Abs.2 BGB ausdrücklich nur für die genannten Fälle die Anwendung der regelmäßigen Verjährungsfrist für regelmäßig wiederkehrende Leistungen.

Ein solcher Grundsatz auch nicht mit dem Urteil des BGH vom 10.01.2012, Az. VI ZR 96/11 (VersR 2012, 372, zitiert nach Juris) zu entnehmen. Diese bezieht sich auf die alte Rechtslage, die Schlussfolgerungen der Beklagten in Bezug auf die neue Rechtslage finden in dieser Entscheidung des BGH jedenfalls keine zwingende Grundlage.

Die Klägerin hat Anspruch auf Verzugszinsen gemäß §§ 280 Abs. 1, 286, 288 Satz 1 BGB. Ebenso hat die Klägerin Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten unter dem Gesichtspunkt des Verzugs.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Entgegen der Auffassung der Beklagten liegt kein sofortiges Anerkenntnis im Hinblick auf den Feststellungsantrag gemäß § 93 ZPO vor. Die Beklagte hat Veranlassung zur Klageerhebung gegeben. Die Klägerin hat die Beklagte mit Schreiben vom 21.12.2018 nicht nur zur Zahlung des geltend gemachten Betrages, sondern auch zur Abgabe eines titelersetzenden Anerkenntnisses aufgefordert. Ein solches stellt ein schriftliches Anerkenntnis dar, welche eine Feststellungsklage ersetzen soll. Die Beklagte hat ein solches titelersetzendes Anerkenntnis nicht abgegeben und damit die Klage durch ihr vorprozessuales Verhalten veranlasst.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Abs. 1 ZPO.

Link zu juris zur LG-Entscheidung: https://www.juris.de/perma?d=JURE210000963

Teilungsabkommen in der Regulierungspraxis zwischen SVT und Haftpflichtversicherern (Prelinger, VersR 2021, S. 12 ff.)

Autor

Wolfdietrich Prelinger, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Fachanwalt für Versicherungsrecht

Erscheinungsdatum

1. Januar 2021

Fundstelle

Versicherungsrecht 2021, S. 12 ff.

Zitiervorschlag

Prelinger – Teilungsabkommen in der Regulierungspraxis zwischen SVT und Haftpflichtversicherern, VersR 2021, S. 12 ff.

Tagungsvorträge »Aktuelle relevante Rechtsprechung zum Bereich § 116 SGB X« sowie »Gesundheitsschäden, Vorschäden und Zweifelsfälle bei Teilungsabkommen« (Gesundheitsforen Leipzig, 6. Oktober 2020)

Tagungsvorträge vom 6. Oktober 2020:

»Aktuelle relevante Rechtsprechung zum Bereich § 116 SGB X«

»Gesundheitsschäden, Vorschäden und Zweifelsfälle bei Teilungsabkommen«

Das Script zu den Vorträgen finden Sie als PDF hier: PRELINGER-Script 116 Abs. 6 SGB X - TA

Teil I: Vortrag »Aktuelle relevante Rechtsprechung zum Bereich §116 SGB X«

A. Änderung des Familienprivilegs aus § 116 Abs. 6 SGB X mit Wirkung ab 1. Januar 2021

(Bundesgesetzblatt 2020 I, S. 1248, 1271)

Quelle: https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/siebtes-gesetz-aenderung-viertes-sozialgesetzbuch.html

1. Historie: Urteil des BGH vom 17. Oktober 2017 – VI ZR 423/16

Die Geschädigte ist der beklagten Kfz-Haftpflichtversicherung gegenüber auch aktivlegitimiert, selbst wenn sie Schadensersatzleistungen verlangt, die mit den vom Sozialversicherungsträger zu erbringenden Sozialleistungen kongruent sind. Ein Verlust der Aktivlegitimation ist aufgrund des Familienprivilegs des § 116 Abs. 6 Satz 1 SGB X ausgeschlossen.

Die Sperre des Übergangs auf den Sozialversicherungsträger gilt auch für den Direktanspruch. Zwar ist weder der Familienfrieden noch die Familie als Wirtschaftseinheit gefährdet. Aber die Rechtsnatur als akzessorisches Recht steht dem entgegen, da der Direktanspruch keine selbständige Bedeutung hat, sondern von dem Haftpflichtanspruch abhängt.

Leistungen eines Sozialversicherungsträgers, die gerade im Hinblick auf eine besondere Situation des Geschädigten erbracht werden, in die er durch das schädigende Ereignis geraten ist, sollen dem Geschädigten zu Gute kommen. Dies kann zur Folge haben, dass der Geschädigte kongruente Leistungen sowohl von dem Sozialversicherungsträger als auch von dem angehörigen Schädiger bzw. dessen Versicherer erhält, er insoweit also doppelt entschädigt wird.

Fazit des BGH:

Aufgrund des klaren Wortlauts des § 116 Abs. 6 SGB X kann die Rechtsprechung die Möglichkeit der doppelten Inanspruchnahme nicht beseitigen (Art. 20 Abs. 3 GG)

2. Neufassung des § 116 Abs. 6 SGB X

„1Ein nach Absatz 1 übergegangener Ersatzanspruch kann bei nicht vorsätzlichen Schädigungen durch eine Person, die im Zeitpunkt des Schadensereignisses mit dem Geschädigten oder seinen Hinterbliebenen in häuslicher Gemeinschaft lebt, nicht geltend gemacht werden. 2Ein Ersatzanspruch nach Absatz 1 kann auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn der Schädiger mit dem Geschädigten oder einem Hinterbliebenen nach Eintritt des Schadensereignisses die Ehe geschlossen oder eine Lebenspartnerschaft begründet hat und in häuslicher Gemeinschaft lebt. 3Abweichend von den Sätzen 1 und 2 kann ein Ersatzanspruch bis zur Höhe der zur Verfügung stehenden Versicherungssumme geltend gemacht werden, wenn der Schaden bei dem Betrieb eines Fahrzeugs entstanden ist, für das Versicherungsschutz nach § 1 des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter oder § 1 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger besteht. 4Der Ersatzanspruch kann in den Fällen des Satzes 3 gegen den Schädiger in voller Höhe geltend gemacht werden, wenn er den Versicherungsfall vorsätzlich verursacht hat.“

2.1 Gesetzgeberische Motive zu Satz 1 (Regierungsentwurf vom 13.12.2019, S. 136):

Die Änderung verhindert, dass der Geschädigte für dasselbe Schadensereignis Leistungen aus der Sozialversicherung und aus der Haftpflichtversicherung beanspruchen kann. Künftig gehen Ersatzansprüche auf den jeweiligen SVT über; sie können vom Träger allerdings grundsätzlich nicht geltend gemacht werden.

Die Beschränkung des Regressausschlusses auf Familienangehörige in häuslicher Gemeinschaft entspricht nicht mehr den gesellschaftlichen Verhältnissen. Die für die Änderung von Absatz 6 Satz 1 maßgeblichen Erwägungen gelten zudem für alle Personen, die in einem familiären Näheverhältnis in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben. Die bisherige Beschränkung des Wortlauts von Absatz 6 Satz 1 wird daher aufgehoben.

„Die bisherige Beschränkung des Wortlauts von Absatz 6 Satz 1 auf Familienangehörige wird daher aufgehoben und die Regelung an die geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst, ohne dass die Reichweite des Anwendungsbereichs inhaltlich über die ohnehin bereits von der Rechtsprechung aufgezeigten Weiterungen hinaus verändert werden soll (Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5.2.2013 zur Einbeziehung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft; Az. VI ZR 274/12). Dementsprechend bleibt § 116 Absatz 6 Satz 2 unverändert bestehen, da die Begründung der häuslichen Gemeinschaft nach dem schadensverursachenden Ereignis wie bislang nur dann eine Haftungsprivilegierung rechtfertigt, wenn die Personen ihre besondere Bindung durch eine Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft manifestieren.“

Folgen:

- Der Anspruch geht gemäß § 116 Abs.1 SGB X grundsätzlich über, kann aber vom SVT nicht geltend gemacht werden

- Der Geschädigte ist nicht mehr gegenüber dem Schädiger für Schäden, die durch den SVT kompensiert werden, aktivlegitimiert

- Nur bei Vorsatz kann der Schädiger vom SVT in Anspruch genommen werden

- Bei mehreren Schädigern besteht das Problem der gestörten Gesamtschuld weiterhin

Exkurs: die weiterhin anwendbare Rechtsprechung zur neLG

BGH, Urteil vom 5. Februar 2013 – VI ZR 274/12:

"In einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, für die gemeinsame Mittelaufbringung und -verwendung prägende Merkmale sind, trifft die Inanspruchnahme des Partners den Versicherungsnehmer wirtschaftlich nicht minder als in einer Ehe. Der häusliche Friede zwischen Partnern nichtehelicher Lebensgemeinschaften kann durch zwischen diesen auszutragende Streitigkeiten über die Verantwortung für Schadenszufügungen in gleicher Weise gestört werden wie bei Ehegatten. Zum Sachverhalt folgt nur der Verweis, das die Vorinstanz zutreffend eine nichteheliche Lebensgemeinschaft gemäß der Voraussetzungen des BVerfG in BVerfGE 87, 234 ff. angenommen habe."

BVerfG, Urteil vom 17. November 1992 – 1 BvL 8/87, BVerfGE 87, 234 ff.:

„Die eheähnliche Gemeinschaft ist eine typische Erscheinung des sozialen Lebens. Von anderen Gemeinschaften hebt sie sich hinreichend deutlich ab. Mit dem Begriff "eheähnlich" hat der Gesetzgeber ersichtlich an den Rechtsbegriff der Ehe angeknüpft, unter dem die Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau zu verstehen ist. Gemeint ist also eine Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründen, also über die Beziehungen in einer reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen. … Ob eine Gemeinschaft von Mann und Frau diese besonderen Merkmale der eheähnlichen Gemeinschaft aufweist, lässt sich in der Verwaltungspraxis nur anhand von Indizien feststellen. Als solche Hinweistatsachen, die sich nicht erschöpfend aufzählen lassen, kommen etwa in Betracht die lange Dauer des Zusammenlebens, die Versorgung von Kindern und Angehörigen im gemeinsamen Haushalt und die Befugnis, über Einkommen und Vermögensgegenstände des anderen Partners zu verfügen.“

2.2 Gesetzgeberische Motive zu Satz 3 (Regierungsentwurf vom 13.12.2019, S. 136):

„Der Ausschluss gilt nicht in Fällen, in denen ein Schaden durch den Betrieb eines Fahrzeugs entstanden ist, für das eine Versicherung nach § 1 des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter oder § 1 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger besteht. Der Anspruch kann in diesen Fällen nicht gegenüber der schädigenden Person, sondern nur gegenüber der Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden.

Durch den Eintritt der Haftpflichtversicherung ist eine Störung des Friedens sowie der wirtschaftlichen Einheit der häuslichen Gemeinschaft nicht zu befürchten. Daher besteht in diesen Fällen keine Rechtfertigung für den Regressausschluss, da das Haftungsprivileg dem Schutz nahestehender Personen und nicht dem Schutz der Haftpflichtversicherungsunternehmen dient. Vielmehr besteht ein Interesse der Solidargemeinschaft, dass für die durch das schädigende Ereignis entstandenen Aufwände für Sozialleistungen, wie von der Grundregelung des § 116 Absatz 1 vorgesehen, verursachergerecht die schädigende Person beziehungsweise in diesem Fall ihre Haftpflichtversicherung aufkommt, die sie für Schadensfälle abgeschlossen hat.

Die Einstandspflicht der Haftpflichtversicherung ist in diesen Fällen auch sachgerecht, da die Haftpflichtversicherung zuvor Prämien des Versicherungsnehmers zur Deckung des versicherten Risikos vereinnahmt hat und ihn dafür in ihrem Verhältnis von der Haftung freistellt. Da die Haftung auf die Höhe der aus der bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden Versicherungssumme begrenzt ist, ist auch nicht zu befürchten, dass es bei darüber hinaus gehenden Forderungen zu einer Aushöhlung der Haftungsprivilegierung für den geschützten Personenkreis kommt.“

Folgen:

- Deckung für mindestens 7,5 Mio. € (Ziffer 1 a) der Anlage zu § 4 Abs. 2 PflVG)

- Der Schädiger kann im Regressprozess Zeuge sein

- Bei mehreren Schädigern besteht nicht das Problem der gestörten Gesamtschuld

- Bei Vorsatz besteht Anspruch gegen Schädiger (S. 4), die KH ist i.d.R. für den Fahrzeugführer nicht deckungspflichtig (§ 103 VVG), ggf. aber für den Halter

3. Übergangsvorschrift § 120 Abs. 1 S.2 SGB X

Die Endfassung des Gesetzes vom 12. Juni 2020 lautet in § 120 Abs.1 S. 2: „§ 116 Absatz 6 ist nur auf Schadensereignisse nach dem 31. Dezember 2020 anzuwenden; für frühere Schadensereignisse gilt das bis 31. Dezember 2020 geltende Recht weiter.“

Begründung gemäß des Regierungsentwurfs vom 13.12.2019, S. 136/137:

„In Altfällen, in denen der Anspruchsübergang auf Grund des Angehörigenprivilegs ausgeschlossen war, soll der Schadensersatzanspruch nicht nachträglich infolge der Rechtsänderung übergehen. Im Sinne der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit soll die auf Grund der Rechtsänderung modifizierte Risikoverteilung zwischen Sozialversicherungsträgern und Haftpflichtversicherungen nur für Fälle gelten, in denen das Schadensereignis nach dem Zeitpunkt der Rechtsänderung liegt. Es wird auf den Zeitpunkt des Eintritts des schädigenden Ereignisses abgestellt (den Haftungsgrund) und nicht auf den Eintritt des Schadens, der auch noch zeitlich nachgelagert auftreten kann.“

B. Auch Verletzungen neben einer HWS-Distorsion genügen als Primärschaden

BGH, Urteil vom 23. Juni 2020 – VI ZR 435/19

(die Entscheidung finden Sie als PDF hier: BGH VI ZR 435-19)

Die Schädigerin fuhr auf den Pkw der Klägerin auf. Es wurde vom Arzt eine AU-Bescheinigung ausgestellt, die eine vom 18. bis 24. März 2016 andauernde Arbeitsunfähigkeit attestierte. Daher leistete die Klägerin an die Geschädigte Entgeltfortzahlung. Die Klägerin verlangt hiernach aus übergegangenem Recht Ersatz und behauptet, die Arbeitsunfähigkeit sei Folge einer durch den Unfall bedingten HWS-Distorsion. Die Geschädigte hat zudem glaubhaft bekundet, nach dem Unfall unter starken Nacken- und Kopfschmerzen gelitten zu haben.

1. HWS-Distorsion: alles wie bisher

Die AU-Bescheinigung genügt nicht zur Beweisführung über die Verletzung, da sie weder Angaben zur Diagnose bzw. Art der Krankheit aufweist, noch eine Aussage darüber trifft, ob die die Arbeitsunfähigkeit auslösende Krankheit unfallbedingt ist.

Dass der Arzt ein Schleudertrauma diagnostizierte lässt nicht darauf schließen, dass diese Diagnose richtig war. Der Arzt untersucht und behandelt den Geschädigten nicht aus der Sicht eines Gutachters, sondern als Therapeut, für ihn steht die Therapie im Mittelpunkt, während die Benennung der Diagnose zunächst von untergeordneter Bedeutung ist. Eine ausschlaggebende Bedeutung ist daher solchen Diagnosen im Allgemeinen nicht beizumessen. Im Regelfall wird das Ergebnis einer solchen Untersuchung nur als eines unter mehreren Indizien für den Zustand des Geschädigten nach dem Unfall Berücksichtigung finden können.

Ohne Beweisantrag wird weder ein Sachverständigengutachten eingeholt, noch der behandelnde Arzt als sachverständiger Zeuge vernommen.

2. Begleitverletzungen: nicht die Hälfte vergessen!

Das OLG hat übersehen, dass der Begriff der Körperverletzung weit auszulegen ist und daher jeden Eingriff in die Integrität der körperlichen Befindlichkeit umfasst. Daher können auch starke Nacken- und Kopfschmerzen eine Rechtsgutsverletzung darstellen. Das OLG habe daher zu prüfen, ob zumindest diese Beschwerden durch den Unfall hervorgerufen wurden (haftungsbegründende Kausalität).

Der Beweis, dass die Beschwerden zur krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit führten (haftungsausfüllende Kausalität) ist normalerweise als erbracht ansehen, wenn eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt und dem Arbeitnehmer, der auf die ihm bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vertraut und deshalb nicht arbeitet, hierdurch ein ersatzfähiger normativer Schaden entsteht.

Fazit:

- Der Nachweis einer HWS-Distorsion als Primärverletzung kann durch den Nachweis anderer Verletzungen umgangen werden

- Analog zur Entgeltfortzahlung reicht auch hinsichtlich des Krankengelds die AU-Bescheinigung als AU-Nachweis

- Die Sekundärverletzungen müssen aber auch auf dem Primärschaden beruhen (BGH, Urteil vom 29.01.2019 – VI ZR 113/17)

C. Kein Beitragsschaden bei nur verringerter Erwerbstätigkeit

Kammergericht, Beschluss vom 18. Mai 2020 – 20 U 53/19

(die Entscheidung finden Sie hier: http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE221372020&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10 )

Die gesetzliche Krankenversicherung macht geltend, aufgrund des Behandlungsfehlers könne die bei ihr versicherte Patientin ihrer früheren Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen und daher Beiträge zur Krankenversicherung nicht mehr in der Höhe zahlen, wie dies vor der Behandlung der Fall war.

Das Kammergericht verneinte einen Anspruch, da ein nicht ersatzfähiger mittelbarer Schaden vorliegt.

Durch § 224 Abs. 2 SGB V wird angeordnet, dass der Schadensersatzanspruch durch die Beitragsfreiheit nicht berührt wird, so dass dieser gemäß § 116 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB X übergeht. Durch die Regelungen wurde ein Beitragsschaden des Verletzten fingiert, um ausnahmsweise auch die Geltendmachung eines nicht kongruenten Schadens des Sozialversicherers zu ermöglichen.

Nicht geregelt ist der Fall, dass der Krankenversicherer nur noch verringerte Beiträge von dem Versicherten erhält, obwohl er weiterhin in vollem Umfang die Versicherungsleistungen erbringen muss, weil diese nicht von der Höhe der Beiträge abhängig sind. § 224 Abs. 2 SGB V kann aber nicht entsprechend herangezogen werden, da er lediglich eine Ausnahmeregelung für den vollständigen Beitragsausfall darstellt. Dass mit der Regelung in § 224 Abs. 2 SGB V ein genereller Systemwechsel beabsichtigt war lässt sich der Entstehungsgeschichte jedoch nicht entnehmen.

Hinweis: Es wurde beim BGH Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt

D. Teilungsabkommen: Späte Diagnose ist kein „Zweifelsfall“

LG München II, Urteil vom 25. September 2019 – 11 O 2462/18

(die Entscheidung finden Sie hier: https://ra-prelinger.de/lg-muenchen-ii-11-o-2472-18/)

Sachverhalt

Der Schädiger stieß am 8.1.2016 mit dem Pkw des Geschädigten zusammen. Der Geschädigte verspürte bereits am nächsten Tag Schmerzen im Rücken und am Knie. Ärztlich wurde u.a. eine Prellung des rechten Knies festgestellt. Der Geschädigte war in der Folgezeit arbeitsunfähig geschrieben. Die Arbeitsunfähigkeit begründeten ICD-Diagnosen waren u. a. M 23.33RG, M 23.33.RZ (sonstige Meniskusschädigung rechts). Erst am 26.02.2016 wurde infolge MRT ein Riss im Innenmeniskus diagnostiziert als "nicht frisch imponierender Meniskusriss".

Die Klägerin klagte gegen die HV aus TA. Die HV meint, es liege ein Zweifelsfall gemäß § 3 TA vor. Typische Begleiterscheinung einer akuten Meniskusverletzung sei nach dem Unfallereignis nicht vorhanden gewesen. Der Meniskusriss sei am 25.02.2016 als nicht frisch imponierend klassifiziert worden.

Rechtliche Würdigung

Nach § 3 TA kann der Haftpflichtversicherer im Zweifelsfall den Nachweis des Ursachenzusammenhangs zwischen Schadenfall und dem der Kostenanforderung zugrundeliegenden Krankheitsfall verlangen.

Ein Nachweis zwischen Schadensfall und Krankheitsfall ist nur dann zu erbringen, wenn aus der Sicht eines verständigen Dritten sachliche und stichhaltige Gründe vorgebracht werden. Für eine einschränkende Auslegung spricht der Grundgedanke des Teilungsabkommens, wonach eine singuläre Prüfung nicht stattfinden soll. Diese Beschränkung wäre überflüssig, wenn die Beklagte ohnedies gemäß § 3 TA nach Belieben einen diesbezüglichen Ursächlichkeitsnachweis von der Klägerin verlangen könnte.

Aus der Sicht eines verständigen Dritten bestehen keine Zweifel i.S.d. § 3 TA. Der Geschädigte hat sich bereits am Tag nach dem Unfall wegen erstmaliger Knieschmerzen in ärztliche Behandlung begeben. Die Schmerzen dauerten fort. 6 Wochen später wurde daher im Rahmen eines MRT der Meniskusriss festgestellt. Die Diagnose „Knieprellung“ am Tag nach dem Unfall begründet keine Zweifel auch unter Berücksichtigung des Röntgenbefundes. Es ist gerichtsbekannt, dass ein Röntgenbefund bzgl. eines Meniskusschadens keine zuverlässige Diagnose ermöglicht.

Es gibt auch keinen zeitlichen Bruch, der begründeten Anlass dazu gäbe, ein schadensauslösendes weiteres Ereignis zu vermuten. Die Schmerzen des Patienten dauerten an. Der zeitliche Abstand zum MRT ist relativ gering. Dass der Meniskusschaden als nicht "frisch imponierend." eingeordnet wurde, lässt ebenfalls keinen objektiven Rückschluss auf den Zeitpunkt des Schadensereignisses zu, da ca. 6 Wochen vergangen waren.

Die Frage, ob ein Zweifelsfall i.S.d. § 3 TA vorliegt ist auch nicht durch einen Sachverständigen zu klären. Dies würde die Regelung geradezu konterkarieren, da die Frage nach dem Zweifelsfall dann im Ergebnis identisch wäre mit der Prüfung der haftungsausfüllenden Kausalität, die gerade nicht nachgewiesen werden muss.

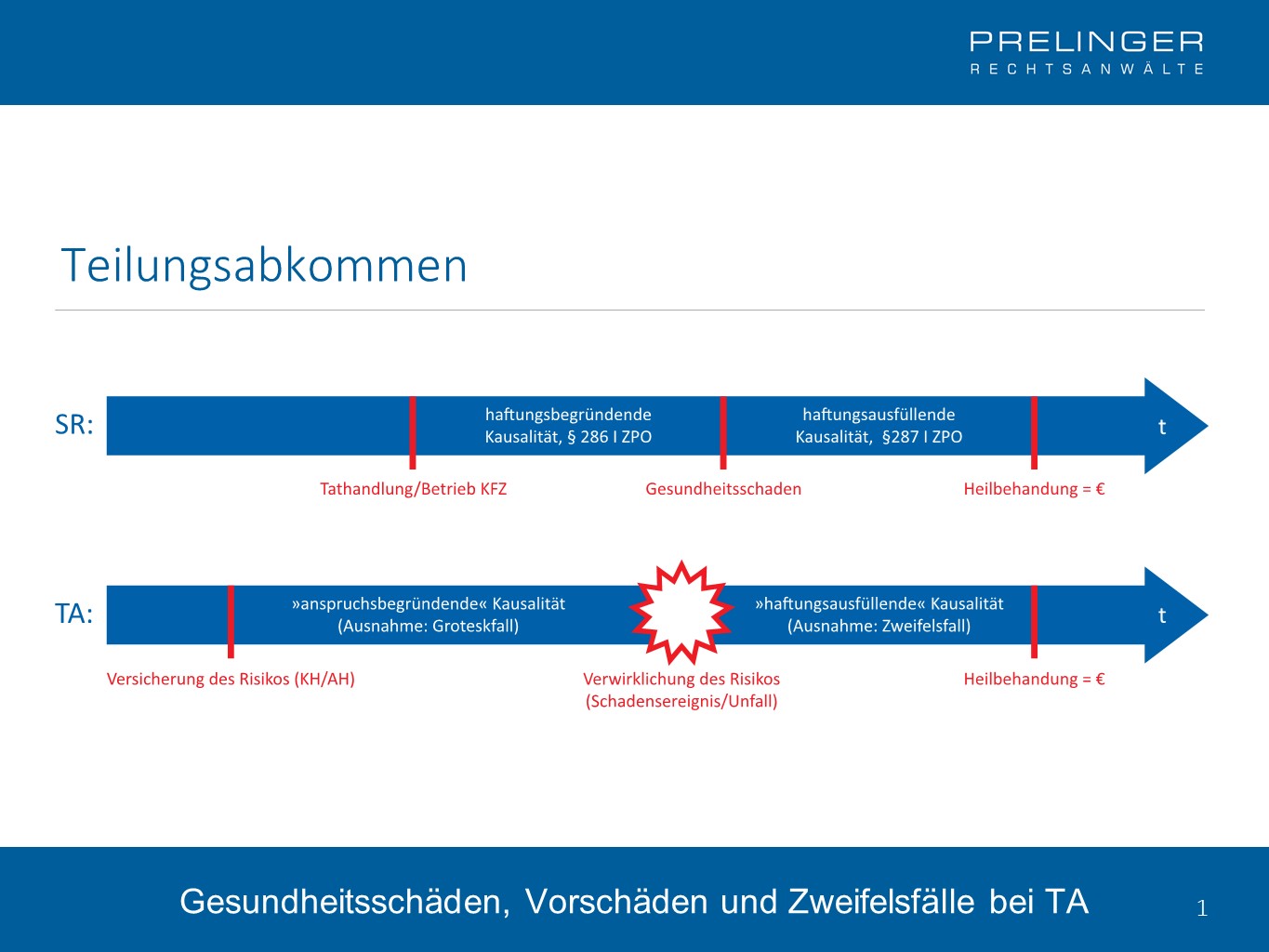

Teil II: Vortrag "Gesundheitsschäden, Vorschäden und Zweifelsfälle bei Teilungsabkommen"

1. Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage: keine Prüfung eines Gesundheitsschadens

Bei TA ist zunächst die Kausalität zwischen versicherter Risikoquelle und dem Schadensgeschehen („Unfall“) zu prüfen, also ob der Haftpflichtversicherer für das Schadensereignis Deckungsschutz zu gewähren hat bzw. sich in dem Schadensgeschehen das versicherte Risiko realisiert hat. Rechtsfolge dessen ist der Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage.

Der Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage umfasst die objektiven Tatbestandsmerkmale des materiell-rechtlichen Anspruchs, insbesondere

- die Tathandlung des Schädigers

- die haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität

- die Pflicht- bzw. Rechtswidrigkeit und das Verschulden

- den „Betrieb“ gemäß § 7 Abs. 1 StVG

- die Unabwendbarkeit des Ereignisses nach § 17 Abs. 3 StVG

- anspruchsvernichtende Einwendungen (z.B. das Mitverschulden) und Einreden.

Bei TA ist daher insbesondere kein Gesundheitsschaden zu prüfen, da dieser eine Anspruchsvoraussetzung des gesetzlichen Haftungsanspruchs und damit ebenfalls vom Verzicht auf die Haftungsfrage umfasst ist. Es wird daher nur noch geprüft, ob für den Geschädigten infolge des versicherten Schadensereignisses Behandlungskosten aufgewandt wurden:

BGH, Urteil vom 12.6.2007 – VI ZR 110/06 (die Entscheidung finden Sie als PDF hier: BGH VI ZR 110-06):

„Dieses Verständnis des Begriffes "Schadenfall" gibt auch Sinn für § 1 Abs. 1 TA. Danach ist nicht Voraussetzung für einen Schadenfall im Sinne der betreffenden Klauseln, dass die Krankenkasse unter den zu beweisenden rechtlichen Voraussetzungen des § 116 SGB X aufgrund ihrer Aufwendungen für den Geschädigten Ausgleich verlangen kann und demzufolge jedenfalls eine durch den Unfall verursachte Körperverletzung nachzuweisen hat. Vielmehr reicht aus, dass nach einem Unfall durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, sei es auch aufgrund einer fehlerhaften Diagnose, ein Schleudertrauma festgestellt [besser hätte es geheißen: „diagnostiziert“, Anm. d. Verf.] wurde und die Krankenkasse dafür Kosten aufgewendet hat. … Es handelt sich unzweifelhaft um einen Schadenfall im Kausalzusammenhang mit dem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges. Die Klägerin träfe nach § 1 Abs. 1 TA grundsätzlich keine weitere Beweispflicht für die Haftungsfrage, die auch den Ursachenzusammenhang zwischen der Schädigung in Form der Körperverletzung und dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des bei der Beklagten Versicherten umfasst.“

Da ein Gesundheitsschaden ohnehin nicht geprüft wird, ist es unbeachtlich, wenn sich im Direktschadensprozess kein Gesundheitsschaden nachweisen lässt.

Fazit:

- Der SVT muss nachweisen, dass sich ein bei der HV versichertes Risiko verwirklicht hat

- Ein Gesundheitsschaden muss nicht nachgewiesen werden

- Gutachten, dass eine Verletzung technisch nicht plausibel sei, sind unbeachtlich

- Einer speziellen HWS-Klausel in TA bedarf es nicht.

2. Kausalität zwischen Schadensgeschehen und Aufwendungen

Greift der Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage, ist die „haftungsausfüllende“ Kausalität zwischen dem versicherten Schadensgeschehen und den für die Heilbehandlung entstandenen Aufwendungen zu prüfen (besser wäre der Begriff „anspruchsausfüllende“ Kausalität, um eine Verwechslung mit dem Haftungsrecht zu vermeiden). Es reicht hierfür aus, dass infolge eines versicherten Schadensereignisses Kosten aufgewandt wurden.

Die haftungsausfüllende Kausalität ist nur glaubhaft zu machen, da der Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage auch diese Kausalität umfasst. Dass wird auch im Umkehrschluss aus der Zweifelsfallregelung deutlich, denn der Kausalitätsbeweis muss vom SVT erst dann geführt werden, wenn zunächst vom Haftpflichtversicherer ein Zweifelsfall bewiesen wurde.

Es ergibt sich daher folgende grafische Darstellung:

2.1 Verschlimmerung von Vorschäden nach Sach- und Rechtslage:

Nach SR muss der Geschädigte den Kausalzusammenhang zwischen dem Gesundheitsschaden und den Schadenspositionen beweisen (haftungsausfüllende Kausalität). Hierfür genügt die Mitursächlichkeit, denn im Haftungsrecht steht diese – und sei es auch nur im Sinne eines Auslösers neben erheblichen anderen Umständen – der Alleinursächlichkeit grundsätzlich haftungsrechtlich völlig gleich. Daher haftet der Schädiger auch dann für alle weiteren Schäden, wenn ein Vorschaden durch das Schadensereignis verschlimmert wird.

Die Schadenszurechnung kann ausgeschossen sein, wenn der Schädiger eine sog. Reserveursache nachweist, nämlich dass die streitigen Schadenspositionen ohnehin nur aufgrund des Vorschadens entstanden wären („Sowieso-Kosten“).

Fazit nach SR:

- Der Schädiger ist zum vollständigen Ersatz der Schadenspositionen verpflichtet

- Verschlimmerte Vorschäden stellen keine „unfallfremden“ Verletzungen dar

- Der Schädiger muss nachweisen, dass diese Schadenspositionen ohnehin allein aufgrund des Vorschadens entstanden wären

2.2 Verschlimmerung von Vorschäden nach TA

Vorschäden und Reserveursachen werden bei TA nicht geprüft, denn sie betreffen die haftungsausfüllende Kausalität des Haftungsanspruchs, die vom Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage umfasst ist. Der Vereinfachungszweck des TA gebietet es, komplexe medizinische Fachfragen auszuklammern. Nach TA kann der Anspruchsteller ohnehin nicht schlechter stehen, als nach SR.

Aber: Aufwendungen, die nicht einmal mitursächlich mit dem versicherten Schadensereignis in Verbindung gebracht werden können, sind „unfallfremd“ und daher auch nicht nach TA zu ersetzen

3. Zweifelsfallregelung als Unterfall der „haftungsausfüllenden“ Kausalität bei TA

Gemäß der meist in § 3 TA enthaltene Zweifelsfallklausel kann der Haftpflichtversicherer in Zweifelsfällen von der Krankenkasse den Beweis des Ursachenzusammenhangs zwischen dem versicherten Schadenfall und den Aufwendungen für den konkreten Krankheitsfall verlangen.

Die „haftungsausfüllende“ Kausalität bei TA umfasst den Zusammenhang zwischen dem versicherten Schadensgeschehen und den Aufwendungen (s.o.), die sich hierauf beziehende Zweifelsfallregelung somit ebenfalls:

BGH, Urteil vom 12.6.2007 – VI ZR 110/06 (die Entscheidung finden Sie als PDF hier: BGH VI ZR 110-06):

„Hingegen kann in Zweifelsfällen der Haftpflichtversicherer den Beweis des Ursachenzusammenhangs zwischen dem Schadenfall und den Aufwendungen für den konkreten Krankheitsfall von der Krankenkasse verlangen. Allerdings hat der Haftpflichtversicherer, da es sich um eine für ihn günstige Ausnahme von dem umfassenden Verzicht auf die Prüfung der Haftungsfrage in § 1 Abs. 1 TA handelt, darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, dass ein solcher Zweifelsfall gegeben ist (vgl. Zöller/Greger aaO). … Doch macht die Beklagte einen Zweifelsfall im Sinne des § 3 TA geltend. Ob die Beklagte danach den Nachweis des Ursachenzusammenhangs der einzelnen Krankheitskosten mit dem Schadensfall verlangen könnte, wird das Berufungsgericht … zu prüfen haben.“

BGH, Urteil vom 1.10.2008 – IV ZR 285/06 (die Entscheidung finden Sie als PDF hier: BGH IV ZR 285-06):

„§ 3 TA enthält eine weitere Ausnahme … für die haftungsausfüllende Kausalität.“

3.1 Der Begriff des „Zweifels“

Ein beachtlicher Zweifel liegt vor, wenn aus der Sicht eines verständigen Dritten sachliche und stichhaltige Gründe gegeben sind, an dem Zusammenhang zwischen versichertem Schadensgeschehen und den Aufwendungen zu zweifeln. Denn nach Sinn und Zweck ist für diesen Ausnahmetatbestand eine enge Anwendung geboten, um eine beliebige Ausweitung und die damit verbundene Störung des wechselseitigen Risikoausgleichs zu vermeiden. Ein Zweifelsfall liegt somit nicht vor,

- wenn zuvor im geschädigten Körperbereich Gesundheitsschäden bestanden, da Vorschäden nicht geprüft werden,

- wenn der Geschädigte trotz Vorschadens erstmals seit dem Unfall durchgehend Schmerzen verspürt, deren Ursachen aber erst Wochen nach dem Unfall bildgebend festgestellt werden

- wenn aufgrund nachvollziehbarer subjektiver Einschätzungen und Wahrnehmung des Geschädigten ein Zusammenhang besteht, da eine objektive Beurteilung unter Heranziehung eines Gutachtens zweckwidrig wäre

- nur weil nach Sach- und Rechtslage typischerweise die Verletzungen schwierig nachzuweisen sind, wie z.B. HWS-Verletzungen, da ein Gesundheitsschaden nicht geprüft wird

Fazit:

- Beruhen die kostenauslösenden Heilbehandlungsmaßnahmen auch (=zumindest mitursächlich) auf dem aktuellen versicherten Risiko bzw. Schadensgeschehen, besteht kein Zweifelsfall

- Zumindest mitursächlich durch das Schadensereignis entstandene Aufwendungen sind weder nach Sach- und Rechtslage, noch nach TA „unfallfremd“

- Der Haftpflichtversicherung steht als Zweifelsfall nur der Einwand offen, dass die Aufwendungen allein aufgrund eines anderen Schadensgeschehens oder einer anderen Krankheit entstanden und damit völlig unfallfremd sind

Beispiele:

- Geschädigte sollte nach Krebsleiden zur Reha; dazwischen ereignet sich Unfall mit HWS-Distorsion: die Reha-Kosten beruhen eindeutig auf anderer Krankheit und sind dem Unfall nicht zuzurechnen – klar fehlender Zusammenhang mit Schadensereignis, klarer Zweifelsfall

- Geschädigter litt unter Arthrose und erleidet durch Glatteissturz OSH-Fraktur mit Krankenhausbehandlung, Reha etc.: die Kosten beruhen auf dem versicherten Schadensgeschehen, Gesundheitsschäden und damit Vorschäden werden bei TA nicht geprüft; die Behandlungskosten beruhen zumindest mitursächlich auch auf dem Schadensgeschehen – klarer Kausalzusammenhang, kein Zweifelsfall

3.2 Beweislast

Erst wenn die Haftpflichtversicherung einen Zweifelsfall nachweist, hat der Sozialversicherungsträger die haftungsausfüllende Kausalität zwischen versichertem Schadensgeschehen und den Aufwendungen zu beweisen, wofür das abgemilderte Beweismaß § 287 Abs. 1 ZPO gilt.

Vielen Dank – und bleiben Sie gesund!

Zur ungekürzten Haftung des Tierhalters für den Sturz eines Tierhüters vom Pferd - LG Würzburg, Urteil vom 04.05.2020 - 14 O 1455/19

Tenor

- Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 24.193,61 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 11.04.2019 zu zahlen.

- Es wird festgestellt, dass der Beklagte darüber hinaus verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weitere Schäden zu ersetzen, die der Klägerin aus dem Schadensereignis der Frau … vom 28.8.2018 gegen 10.30 Uhr entstanden sind und noch entstehen werden.

- Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 961,52 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab 11.09.2019 zu zahlen.

- Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

- Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

- Der Streitwert wird auf 26.283,61 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin macht mit der Klage die auf sie als gesetzliche Krankenversicherung übergegangenen Ansprüche der bei ihr gesetzlich krankenversicherten geschädigten Zeugin … aus einem Schadensereignis vom 28.08.2018 geltend. Am 28.08.2018 gegen 10:30 Uhr ritt die Zeugin … das Pferd "Rocky", dessen Halter der Beklagte ist, auf dem Areal … . Aufgrund zwischen den Parteien streitiger Ursache stürzte die Zeugin vom Pferd und zog sich dabei eine Fraktur des Lendenwirbels L2 zu, die zu erheblichen motorischen Funktionseinschränkungen führte und auch weiterhin führt. Die Zeugin war vom 28.08.2018 bis 04.09.2018 in stationärer Krankenhausbehandlung. Die Zeugin ritt das Pferd "Rocky" seit mehr als zwei Jahren wöchentlich und unentgeltlich. Die Zeugin fragte vor Beginn des Reitens des Pferdes ausdrücklich nach, ob eine Haftpflichtversicherung hinsichtlich des Pferdes besteht. Der Beklagte bejahte dies. Der Beklagte verfügt über eine Haftpflichtversicherung bei der … . Mit Schreiben vom 06. Januar 2019 verwies er die Klägerin für die Geltendmachung der Ansprüche auf diese Versicherung. Diese lehnte jedoch gegenüber der Klägerin ihre Einstandspflicht ab.

Die Klägerin behauptet, dass das Pferd "Rocky" beim Reiten plötzlich aufgrund eines hochfliegenden Vogels gescheut habe, so dass die Zeugin … hierbei den Halt verloren habe und vom Pferd gefallen sei. Die Klägerin habe für stationäre Krankenhausbehandlung, Gehhilfe, Krankengeld und Physiotherapie-Maßnahmen der Zeugin einen mit der Klage geltend gemachten Betrag in Höhe von 24.283,61 € geleistet. Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Beklagte aus Tierhalterhaftung auf Ersatz des Schadens hafte.

Die Klägerin beantragt (vgl. BI. 2 d. A.):

- Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 24.283,61 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. seit dem 11.4.2019 zu zahlen.

- Es wird festgestellt, dass der Beklagte darüber hinaus verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche weitere Schäden zu ersetzen, die der Klägerin aus dem Schadensereignis der Frau … vom 28.8.2018 gegen 10.30 Uhr entstanden sind und noch entstehen werden.

- Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin 961,52 € vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Der Beklagte behauptet, dass, als er bei Frau … nachgefragt habe, wie es zum Unfall gekommen sei, sie sich an das Unfallereignis nicht mehr erinnern habe können. Es werde daher ausdrücklich bestritten, dass am 28.08.2019 das Pferd "Rocky" aufgrund eines hochfliegenden Vogels plötzlich gescheut habe, so dass die Zeugin vom Pferd fiel. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Zeugin aufgrund eines Reitfehlers bzw. Unachtsamkeit vom Pferd gestürzt sei, ohne dass sich hier eine typische Tiergefahr verwirklicht habe. Der Beklagte ist der Ansicht, dass vorliegend mangels Verwirklichung einer typischen Tiergefahr eine Haftung nicht bestehe. Zudem sei die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auch deshalb ausgeschlossen, da zwischen Frau … und dem Beklagten zumindest stillschweigend die Haftung gemäß § 833 BGB ausgeschlossen worden sei. Dies sei nach der Rechtsprechung in aller Regel bei einer sogenannten Reitbeteiligung der Fall. Aufgrund des Umstandes, dass einerseits das regelmäßige Reiten dem Wunsch der Frau … entsprach, letztendlich deren Interessen diente und darüber hinaus der Beklagte das Reiten des Pferdes durch Frau … ohne Beanspruchung einer Vergütung auf deren Wunsch gestattete, sei vorliegend von einem stillschweigenden Haftungsausschluss auszugehen. Frau … habe niemals eine solche (verschuldensunabhängige) Haftung einfordern wollen, der Beklagte habe sie niemals gewähren wollen. Darüber hinaus sei von Bedeutung der Umstand, dass Frau … zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Reitpanzer getragen habe. Zur Meldung einer Selbstgefährdung hätte Frau … auf jeden Fall einen solchen Reitpanzer tragen müssen. Eine Verletzung, wie sie bei Frau … eingetreten ist, wäre durch Tragen eines Reitpanzers vollständig vermieden worden. Es sei daher von einem anspruchsausschließenden Mitverschulden auszugehen.

Die Klägerin hat hierauf repliziert, dass ein stillschweigender Haftungsausschluss nicht vorliege. Bei der Tierhalterhaftung habe der BGH eine Haftungsfreistellung des Tierhalters unter dem Gesichtspunkt des Handelns auf eigene Gefahr nur in eng begrenzten Ausnahmefällen erwogen, ein solcher liege hier nicht vor. Darüber hinaus verfüge der Beklagte über eine Haftpflichtversicherung. Um die Geltendmachung von Ansprüchen aus § 833 S. 1 BGB als treuwidrig oder rechtsmissbräuchlich erscheinen zu lassen, bedürfe es besonderer Umstände, die dem Schadensersatzbegehren des Geschädigten ein treuwidriges Gepräge geben. Dies könne der Fall sein, wenn sich der Geschädigte, wäre an ihn ein ausdrückliches Ansinnen eines Haftungsverzichts gestellt worden, sich diesem billigenweise nicht hätte verschließen können. Das gelte nicht, wenn hinter dem Tierhalter eine Versicherung stehe, denn ein Haftungsverzicht, der lediglich den Versicherer entlaste, entspreche in der Regel nicht dem Willen der Beteiligten und ihrem wohlverstandenen Interesse. Dass die Geschädigte keinen Reitpanzer getragen habe, sei völlig unbeachtlich. Für ein Mitverschulden lägen keinerlei tragfähige Tatsachen vor.

Ergänzend wird zu den Einzelheiten des weiteren Sachvortrags sowie den vertretenen Rechtsauffassungen der Parteien und den diesbezüglich ausgetauschten Argumenten auf die zur Akte genommenen Schriftsätze nebst den zugehörigen Anlagen Bezug genommen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung der Zeugin … . Weiterhin hat es den Beklagten persönlich angehört. Zum Verlauf und Inhalt der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 09.03.2020 Bezug genommen (BI. 41 ff.).

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und bis auf eine Zuvielforderung in Höhe von 90,00 € begründet.

Die Klage ist zulässig. Insbesondere besteht für den Klageantrag Ziffer 2 ein berechtigtes Feststellungsinteresse, § 256 Abs. 1 BGB. Es besteht die Möglichkeit des Eintritts von weiteren Schäden. Die … hat insbesondere in ihrer Einvernahme angegeben, dass sie weiterhin eine Gewichthebebeschränkung von 15 kg habe und Rückenschmerzen habe. Die Schadensentwicklung ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Dies führt auch dazu, dass der Feststellungsantrag auch hinsichtlich der weiteren bereits entstandene Schäden zulässig ist, ein Vorrang der Leistungsklage besteht insoweit nicht (vgl. nur BeckOK ZPO/Bacher, 36. Ed. 1.3.2020, ZPO § 256 Rn. 27 m.w.N.).

Die Klage ist in Höhe von 24.193,61 € begründet. Hinsichtlich der verbleibenden 90 € ist sie unbegründet. Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 24.193,61 € und ein Anspruch auf Feststellung der Haftung gemäß Ziffer 2 der Klage gegen den Beklagten aus § 833 S. 1 BGB zu.

1. Die Voraussetzungen des § 833 S. 1 BGB liegen vor. Insbesondere hat sich eine typische Tiergefahr verwirklicht. Diese setzt grundsätzlich ein über die bloße physische Anwesenheit hinausgehendes Verhalten des Tieres voraus. Wenn das Tier durch einen Menschen gesteuert wird ist § 833 BGB nicht anwendbar, wenn sich das Tier dem Willen seines Lenkers entsprechend verhält und der Schaden daher dem Lenker zuzurechnen ist. § 833 bleibt jedoch anwendbar, wenn das Tier anders als beabsichtigt reagiert, z.B. willkürliche Bewegungen des Tieres, wie Durchgehen oder Losgaloppieren den Schaden verursachen (Palandt/Sprau, 79. Auflage 2020, § 833 Rn. 7 m.w.N.)

So verhält es sich hier. Nach durchgeführter Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass das Pferd "Rocky" sich aufgrund eines aus dem Gebüsch hochfliegenden Vogels erschrocken hat und die Zeugin … infolgedessen vom Pferd gefallen ist und sich die unstreitigen Verletzungen zugezogen hat. Die Zeugin … hat glaubhaft ausgesagt, dass beim Angaloppieren mit dem Pferd "Rocky" ein Vogel aus dem Gebüsch hochgeflogen sei, das Pferd sich erschrocken habe und sie dann daraufhin vom Pferd gefallen sei. Als der Vogel hochgeflogen sei aus dem Gebüsch habe das Pferd angefangen loszurennen. Sie habe dann noch versucht es abzubremsen, dies jedoch ohne Erfolg. Durch das Losrennen habe sie dann irgendwann das Gleichgewicht verloren und sei vom Pferd gefallen. Sie selbst habe keine Handlung getätigt, die das Pferd zum Losrennen bewegt habe. Das Pferd hat sich dementsprechend nicht dem Willen seines Lenkers entsprechend verhalten, sondern hat durch eigenständiges Verhalten den Schaden ausgelöst. Die Zeugin hat den Geschehensablauf nachvollziehbar geschildert. Anhaltspunkte an der Glaubwürdigkeit der Zeugen zu zweifeln bestehen nicht. Der vorgebrachte Einwand der Beklagtenseite, dass sich die Zeugin gegenüber dem Beklagten, der nach dem Unfall hinzugekommen sei, an den Unfallhergang nicht mehr erinnern habe können, ist nicht zu berücksichtigen, da er der Aussage der eigenen Partei widerspricht. So hat der Beklagte in seiner informatorischen Anhörung in eindeutiger Weise angegeben, dass die Zeugin ihm zur Ursache gesagt habe, dass das Pferd wohl gescheut habe und sie auch etwas von einem Vogel gesagt habe.b) Ein Haftungsausschluss greift nicht ein.

a) Das sich bewusste und freiwillige Aussetzen der normalen Tiergefahr seitens der Zeugin … schließt die Haftung gemäß § 833 BGB nicht aus (BGH NJW 82, 763, MDR 93, 43). Der Aspekt des Handels auf eigene Gefahr kann den Normzweck der Tierhalterhaftung nur verdrängen, wenn der Reiter im Einzelfall Risiken übernommen hat, die über diejenigen eines gewöhnlichen Rittes, wozu auch ein selbständiger Ausritt ins Gelände gehört, hinausgehen (BGH NJW 1986, 2883). Vorliegend ist zwischen den Parteien jedoch unstreitig, dass keine gefährlichen Reitmanöver durchgeführt wurden.

b) Auch ein zwischen den Parteien vereinbarter Haftungsausschluss liegt nicht vor.

Eine ausdrückliche Vereinbarung wird bereits seitens der Beklagtenpartei nicht behauptet.

Hinsichtlich eines konkludenten Haftungsausschlusses gilt, dass nach einer Gesamtwürdigung der Umstände und der Interessen der Beteiligten von einem solchen nicht ausgegangen werden kann. Wegen der weitreichenden Konsequenzen ist ein konkludenter Haftungsausschluss zwischen Pferdehalter und Reiter grundsätzlich nur im Ausnahmefall anzunehmen (vgl. OLG Nürnberg, NJW-RR 2017, 1173 (1174)). Es ist vorliegend von einem Gefälligkeitsverhältnis zwischen dem Beklagten und der Zeugin auszugehen. Ein Rechtsbindungswillen der Parteien ist nicht feststellbar. Der Beklagten gestattete das Reiten auf ausdrücklichen Wunsch der Zeugin … das Pferd zu reiten, ein irgendwie geartetes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse des Beklagten an der gewährten Überlassung, dass für einen Rechtsbindungswillen sprechen könnte, lag nicht vor. Ebenso lagen keine Umstände vor, die nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte die Zeugin auf einen Rechtsbindungswillen des Beklagten hätten schließen lassen müssen. Auch im Rahmen eines solchen Gefälligkeitsverhältnisses ist auf der Grundlage von Treu und Glauben (§ 242 BGB) jedoch nur dann eine Haftungsfreistellung des Tierhalters gerechtfertigt, wenn die Überlassung des Tiers im besonderen Interesse des Geschädigten lag und dieser sich deshalb einem ausdrücklichen Ansinnen eines Haftungsverzichts, wäre es an ihn gestellt worden, billigerweise nicht hätte verschließen können (BGH, NJW 1992, 2474 mwN; NJW-RR 2017, 272; OLG Schleswig, Urt. v. 29.2.2012 - 7 U 115/11, BeckRS 2013,02597). Bei den hierbei anzustellenden Billigkeitserwägungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Pferdehalter gegen Haftpflicht versichert ist, denn eine Haftungsbeschränkung, die nicht den Schädiger, sondern den Haftpflichtversicherer entlastet, entspricht in der Regel nicht dem Willen der Beteiligten (BGH, NJW-RR 2017, 272).

Hier verhielt es sich so, dass der Beklagte der Zeugin … das Pferd zum Reiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, die Zeugin für die Überlassung weder Geld aufwenden musste, noch sonstige Leistungen zu erbringen hatte. Die Überlassung des Tiers lag daher im überwiegenden Interesse der Zeugin. Jedoch haben die Parteien unstreitig vor Aufnahme des Reitens des Pferdes durch die Zeugin über die Haftungssituation gesprochen. Die Zeugin hat den Beklagten ausdrücklich nach einer Haftpflichtversicherung gefragt und dieser hat das Bestehen einer solchen bejaht. Dies zeigt, dass es der Zeugin auf das Bestehen einer solchen ankam und der Beklagte gleichzeitig ebenfalls vom Bestehen einer solchen ausging. Er hat hierzu in seiner persönlichen Anhörung ausgeführt, dass er für das Pferd eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe, sein damaliger Versicherungsvertreter jedoch für ihn nicht erklärbar das Wort "Pensionspferde" in den Versicherungsvertrag aufgenommen habe und nun im Nachhinein unklar sei, ob Versicherungsschutz bestehe oder nicht. Sowohl der Beklagte als auch die Zeugin haben im Rahmen der Überlassung des Pferdes auf den Versicherungsschutz der Haftpflichtversicherung vertraut. Eine Motivation für einen Haftungsverzicht bestand nicht und ein solcher (zugunsten der Haftpflichtversicherung) hätte nicht dem Willen der Parteien entsprochen. Hätten die Parteien gewusst, dass möglicherweise kein Versicherungsschutz besteht, kann zudem aufgrund der Nachfrage der Zeugin nach der Haftpflichtversicherung nicht davon ausgegangen werden, dass dann ein Haftungs- verzieht vereinbart worden wäre. Viel naheliegender wäre es dann gewesen, dass der Versicherungsschutz ergänzt worden wäre, da auch der Beklagte - wie der Abschluss der Haftpflichtversicherung zeigt - Interesse an einem Versicherungsschutz hatte (vgl. auch OLG Nürnberg, NJW-RR, 1173(1175)).

c) Ein Haftungsausschluss aus sonstigem Grund ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere sind §§ 8 Nr. 2 StVG und § 599 BGB vorliegend nicht analog anwendbar (vgl. BGH, NJW 1992, 2474; NJW 2014, 2434;)

2. Ein Mitverschulden der Zeugin … nach § 254 BGB liegt nicht vor.

Ein Mitverschulden iSv § 254 I BGB ist anzunehmen, wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt (vgl. etwa BGHZ 9, 316 = NJW 1953, 977; BGHZ 35, 317 [321] = NJW 1961, 1966; VersR 1961, 561 [562]; NJW 1965,1708 = VersR 1965, 816 [817] und NJW 1978, 2024 = VersR 1978, 923 [924]).

Der Unfall wurde dadurch verursacht, dass das Pferd aufgrund des hochfliegenden Vogels sich erschreckte - ein Sorgfaltspflichtverstoß der Zeugin … liegt insoweit nicht vor.

Die Zeugin war auch nicht verpflichtet einen Reitpanzer zu tragen. Eine gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Verpflichtung oder allgemeine Empfehlungen seitens Dritten im Hinblick auf das Tragen eines solchen Reitpanzers anlässlich des Reitens in der Freizeit werden von der Beklagten nicht vorgebracht. Solche sind auch im Übrigen nicht ersichtlich. Insbesondere existiert keine Norm die das Tragen eines Reitpanzers im hier vorliegenden Bereich des Reitens in der Freizeit vorschreibt. Wesentliches Kriterium, um zu bestimmen, was ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens zu tun hat, ist sodann das allgemeine Verkehrsbewusstsein (vgl. BGH, NJW 2014, 2493 Rn. 9 ff. zur ähnlich gelagerten Problematik des Nichttragens eines Fahrradhelms bei einem Unfallereignis im Jahr 2011). Ein allgemeines Verkehrsbewusstsein, dass ein Reitpanzer beim Reiten -insbesondere bei wenig gefährlichen Reitmanövern - zu tragen ist, ist vorliegend nicht feststellbar. Ein solches Bewusstsein wird von Beklagtenseite auch nicht behauptet. Alleine das Verletzungsrisiko, die Kenntnis davon und dass ein Reitpanzer Schaden verringern oder möglicherweise verhindern kann, reichen insbesondere nicht aus, um darauf zu schließen, dass sich ein Reiter nur dann verkehrsgerecht verhält, wenn er verfügbare Schutzmaßnahmen trägt (vgl. BGH, NJW 2014, 2493 Rn. 11). Das Nichttragen eines Reitpanzers führt deshalb nicht zu einem Mitverschulden der Zeugin.

3. Der Schaden ist in Höhe von 24.193,61 ersatzfähig. Die Klägerin hat die Höhe des Schadens insoweit substantiiert dargelegt und durch Vorlage von Unterlagen Beweis angetreten. Der Beweis ist geführt. Die Beklagtenseite hat den Schaden lediglich mit Nichtwissen bestritten, Einwendungen gegen einzelne konkrete Posten hat sie nicht erhoben.

Dass die Klägerin die geltend gemachten Positionen beglichen hat, ist durch die Vorlage der klägerischen Anlagen nachgewiesen. Die Vorlage von weiteren Zahlungsbelegen wie Kontoauszügen war nicht erforderlich, zumal es nicht nur unwahrscheinlich, sondern nachgerade abwegig erscheint, dass die Klägerin als Körperschaft des öffentlichen Rechts Zahlungen an Versicherungsnehmer ersetzt verlangen soll, die sie tatsächlich nicht erbracht hat (vgl. Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken, Urteil vom 12. März 2015-4 U 32/14 -, juris).

Hinsichtlich der verbleibenden 90,00 € gilt, dass diese auf einem Zahlendreher der Klägerin bei der Abrechnung beruhen (Krankenhausleistungen wurden in der Rechnung vom 19.03.2019 (Anlage K 1) mit 11.104,64 € angesetzt statt den zutreffenden 11.014,63 € (vgl. Schriftsatz des Klägervertreters vom 10.01.2020, S. 4) und deshalb zu Unrecht eingeklagt wurden.

4. Die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten sind antragsgemäß wie folgt aus einem außergerichtlichen Gegenstandswert in Höhe von 24.193,61 € erstattungsfähig:

| 1,8 Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG abzüglich maximale Anrechnung 0,75 bereinigt auf 1,0 Gebühr: | 788,00 € |

| Auslagen: | 20,00 € |

| 19 % Mwst: | 153,52 € |

| GESAMT: | 961,52 € |

Die Ausübung des billigen Ermessens bei Festsetzung der Rahmengebühr, § 14 Abs. 1 RVG wurde klägerseits dargelegt und war nicht zu beanstanden. Einwendungen gegen die Festsetzung der Rahmengebühr wurden seitens der Beklagtenpartei nicht erhoben.

5. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 92 Abs 2 Nr. 1 ZPO, die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO.

Link zu juris zur LG-Entscheidung: https://www.juris.de/perma?d=JURE200007117

Zur Aufklärungspflicht des Arztes zur Vermeidung einer Querschnittslähmung - LG Hamburg, Urteil vom 26.03.2020 - 323 O 199/16

Tenor

- Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin zu 1.) als Gesamtschuldner 94.035,58 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 07.08.2015 sowie weitere 1.032,20 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 17.07.2016 zu zahlen.

- Ferner wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin zu 1.) sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die ihr im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung des Herrn … , auf Grund dessen Querschnittlähmung entstanden sind und noch entstehen werden.

- Im Übrigen wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin zu 2.) sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr im Rahmen der gesetzlichen Pflegeversicherung des … auf Grund dessen Querschnittlähmung entstanden sind und noch entstehen werden.

- Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

- Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner zu tragen. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerinnen machen aus übergegangenem Recht eines bei ihnen Versicherten Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit einer periradikulären Therapie (PRT) geltend. Der im Jahre … geborene …, der bei der Klägerin zu 1.) gesetzlich kranken- und bei der Klägerin zu 2.) gesetzlich pflegeversichert ist, litt unter Rückenschmerzen, die seitens seines Orthopäden, …, mehrere Monate lang erfolglos konservativ behandelt wurden. Am 02.07.2013 überwies Herr Dr. … schließlich unter der Diagnose "Lumbaler Discusprolaps L5-S1 medio-lateral re. mit Kompression von S1 re. recessal" mit folgendem Auftrag an die Beklagte: "Erbitte 1 x PRT der Wurzel S1 re. mit TRIAMCINOLON (!!!)" (vgl. dazu den Überweisungsschein aus der Behandlungsdokumentation der Beklagten). Herr … stellte sich daraufhin am 03.07.2013 in der radiologischen Praxis der Beklagten zu 1.) vor, deren Gesellschafter die Beklagten zu 2.) bis 5.) sind, und unterzeichnete dort nach einem Aufklärungsgespräch mit der Beklagten zu 2.) eine zweiseitige "Einverständniserklärung zur periradikulären Therapie (PRT)", in der u.a. auf folgendes hingewiesen wird:

"... Als Komplikation ist bei einigen Patienten eine längerfristige Lähmung eingetreten, die sich jedoch wieder zurückgebildet hat..."

Noch am selben Tag wurde in der Praxis der Beklagten die PRT vorgenommen. Im Folgenden traten bei Herrn … Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen auf. Es wurde die Diagnose eines epiduralen Abszesses im Bereich der Lendenwirbelsäule sowie einer Meningitis, hervorgerufen durch Staphylococcus aureus, gestellt. Trotz Behandlung verblieb eine inkomplette Querschnittlähmung.

Die Klägerinnen rügen unter Hinweis auf das MDK-Gutachten vom 08.01.2015 (Anlage K 1) Aufklärungs- und Behandlungsfehler und tragen vor: Die Formulierung des Hinweises auf längerfristige Lähmungen im Aufklärungsbogen suggeriere dem Patienten, dass sich diese Beeinträchtigungen stets wieder zurückgebildet hätten, was indessen nicht der Wahrheit entspreche. Es sei seit Jahrzehnten bekannt, dass bei einer PRT paraspinale Abszesse mit aufsteigender Infektion, insbesondere einer Meningitis, und infolge dessen eine dauerhafte Querschnittlähmung auftreten könnten. Eine solche Komplikation trete zwar selten auf, sei aber angesichts der schwerwiegenden Folgen, welche die Lebensführung stark beeinträchtigten, aufklärungspflichtig. Hinzu komme, dass die PRT nicht notwendig gewesen sei, weil es als Alternative noch die Möglichkeit einer physiotherapeutischen Behandlung gegeben habe. Darüber hinaus habe man in der Praxis der Beklagten gegen die Hygienestandards verstoßen, so dass sich die Infektion habe ausbilden können. Insbesondere seien die Hygienemaßnahmen nicht dokumentiert worden. Die Klägerin zu 1.) beziffert ihre bisherigen Kosten für die durch die in Rede stehende Komplikation notwendigen Heilbehandlungsmaßnahmen auf insgesamt 94.098,28 EUR (vgl. dazu S. 8 der Klage vom 25.05.2016, BI. 8 ff. d.A., und S. 9 des Schriftsatzes vom 29.12.2016, BI. 70 ff. d.A.) und verlangt im Übrigen - ebenso wie die Klägerin zu 2.) - die Feststellung der Ersatzpflicht der Beklagten für die weiteren Schäden.

Die Klägerinnen beantragen,

1.) die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin zu 1.) 94.098,28 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. seit dem 07.08.2015 zu zahlen,

2.) festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner darüber hinaus verpflichtet sind, der Klägerin zu 1.) sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 1.) aus der Verletzung des Herrn …, auf Grund des Eingriffs vom 03.07.2013 entstanden sind und noch entstehen werden,

3.) die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin zu 1.) vorgerichtliche Anwaltskosten ihres jetzigen Prozessbevollmächtigten in Höhe von 1.032,20 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus seit Klagezustellung zu zahlen,

4.) festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet ist, der Klägerin zu 2.) sämtliche Schäden zu ersetzen, die der Klägerin zu 2.) aus der Verletzung des Herrn … auf Grund des Eingriffs vom 03.07.2013 entstanden sind und noch entstehen werden.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen.

Sie meinen, der Beklagte zu 4.) sei mangels Beteiligung an der fraglichen Behandlung nicht einstandspflichtig, und tragen im Übrigen vor: Der Vorwurf einer fehlenden Indikation für die PRT müsse erfolglos bleiben. Zum einen seien ja zuvor bereits konservative Behandlungsmaßnahmen durchgeführt worden. Zum anderen sei Herr … mit einem klaren Auftrag seines Orthopäden an sie überwiesen worden. Daher habe sie unter Berücksichtigung des Grundsatzes der horizontalen Arbeitsteilung darauf vertrauen dürfen, dass der überweisende Arzt den Patienten ordnungsgemäß untersucht und die Indikation für die erbetene Therapie korrekt gestellt habe. Anhaltspunkte dafür, dass das vorliegend anders gewesen sei, habe es nicht gegeben. Die Aufklärung des Patienten sei korrekt erfolgt, da auf die Gefahr von Lähmungserscheinungen in der Einverständniserklärung ausdrücklich hingewiesen worden sei und die dort genannten Risiken darüber hinaus im Rahmen eines persönlichen Gesprächs erläutert worden seien. In jedem Falle sei von einer hypothetischen Einwilligung auszugehen. Angesichts des Umstandes, dass bereits seit längerem therapieresistente Beschwerden vorhanden gewesen seien und der überweisende Orthopäde nunmehr eine PRT empfohlen habe, sei es nicht plausibel, dass sich Herr … - eine unzureichende Risikoaufklärung einmal unterstellt - im Falle einer Erläuterung des nur sehr selten auftretenden Risikos einer Querschnittlähmung gegen den Eingriff entschieden hätte. Schließlich sei auch der Verweis auf einen angeblichen Verstoß gegen die Hygienekautelen unbegründet. In ihrer Praxis existiere ein Hygieneplan mit standardisierten Maßnahmen (Anlage B 1), die vorliegend eingehalten worden seien. Dem stehe der Umstand, dass dies nicht dokumentiert worden sei, nicht entgegen, denn die üblichen Hygienemaßnahmen seien eine medizinische Selbstverständlichkeit, die keiner ärztlichen Dokumentation bedürfe. Unabhängig von all dem müsse der Kausalzusammenhang zwischen der PRT vom 03.07.2013 und dem am 08.07.2013 diagnostizierten epiduralen Abszess bestritten werden. Es sei unmöglich, dass sich innerhalb von nur vier Tagen ein offenbar tennisballgroßer Abszess gebildet habe. Die Teilungsrate des einen Mikrometer großen Keimes Staphylococcus aureus betrage bei einer Temperatur von 37 0 C nämlich 27 Stunden. Die Ursache für den Abszess müsse daher früher gesetzt worden sein, möglicherweise durch eine Injektionsbehandlung. Im Übrigen bestreitet die Beklagte vorsorglich auch die Höhe des bislang bezifferten Schadenersatzanspruchs der Klägerin zu 1.).

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Kammer hat die Beklagte zu 2.) zum Vorgespräch vor der PRT vom 03.07.2013 angehört und dazu zudem den Zeugen … vernommen, der darüber hinaus zur Frage einer hypothetischen Einwilligung befragt worden ist. Wegen des Ergebnisses wird auf das Sitzungsprotokoll vom 04.01.2018 (BI. 147 ff. d.A.) Bezug genommen. Im Übrigen ist gemäß Beschlüssen vom 22.03.2018 (BI. 194 ff. d.A.) und 21.05.2019 (BI. 288 f. d.A.) Beweis erhoben worden. Insoweit wird auf das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. … vom 28.01.2019 (BI. 247 ff. d.A.) sowie dessen ergänzende Stellungnahme vom 18.11.2019 (BI. 300 ff. d.A.) verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist bis auf einen ganz geringen Teil des bezifferten Zahlungsbetrages begründet.

I.

Die Beklagten sind den Klägerinnen nach den §§ 280 I, 630 e I, 823 I, 249 II 1 BGB i.V.m. § 116 SGB X zum Schadenersatz verpflichtet, wobei sich der Anspruch auf Erstattung der im Rahmen der Kranken- und Pflegeversicherung angefallenen und noch anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Versorgung der Querschnittlähmung des Herrn … richtet. Dabei haften alle Beklagten als Gesamtschuldner (§ 840 BGB), und zwar auch der Beklagte zu 4.), da dieser Gesellschafter der Beklagten zu 1.) gewesen ist (vgl. dazu die Ausführungen auf 5.4 des Schriftsatzes vom 29.12.2016, BI. 65 d.A., sowie den Befundbericht vom 03.07.2013 aus den Behandlungsunterlagen der Beklagten).

1.) Die in der Praxis der Beklagten am 03.07.2013 bei Herrn … vorgenommene periradikuläre Therapie war rechtswidrig, weil sie nicht von einer wirksamen Einwilligung des Patienten gedeckt gewesen ist. Diesem sind vorliegend nicht alle mit einer PRT verbundenen relevanten Risiken aufgezeigt worden.

Für eine Risikoaufklärung, die den Anforderungen des § 630 e I BGB gerecht wird, muss der Patient vor einer PRT auf die Möglichkeit einer durch die fragliche Behandlung zu verursachenden dauerhaften Lähmung hingewiesen werden. Zwar handelt es sich hierbei um eine Komplikation, die nur in sehr seltenen Fällen auftritt. Es ist aber anerkannt, dass über diejenigen Risiken, die sich nur in sehr seltenen Fällen realisieren und sich für den Laien als überraschend darstellen, aufzuklären ist, wenn deren Verwirklichung die Lebensführung des Patienten besonders schwer belasten kann (vgl. dazu BGH, NJW 2011, 375; BGH, NJW 2010, 3230; BGH, VersR2009, 257, 258; BGH, NJW 2000, 1784, 1785). Das ist im Falle einer anhaltenden Querschnittlähmung zweifelsohne der Fall.

Dem ist vorliegend jedoch nicht bzw. jedenfalls nicht erwiesenermaßen Rechnung getragen worden, was zu Lasten der Beklagten geht. Der Hinweis in der von Herrn … unterzeichneten Einwilligungserklärung vom 03.07.2013, dass es durch eine PRT zu einer längerfristigen Lähmung kommen kann, ist zwar richtig; er ist aber durch den weiteren Zusatz, dass sich diese bei einigen Patienten aufgetretene Komplikation wieder zurückgebildet hat, irreführend gewesen. Dies suggeriert nämlich, dass das Risiko einer Lähmung nicht als Dauerschaden anzusehen ist. Das entspricht jedoch nicht der Wahrheit, denn es war bereits zum Zeitpunkt der in Rede stehenden Behandlung bekannt, dass es durch eine periradikuläre Therapie zu einer anhaltenden Querschnittlähmung kommen kann. Das wird nicht zuletzt durch den vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 06.07.2010 (Az.: VI ZR 198/09) entschiedenen Fall deutlich, der in der mündlichen Verhandlung vom 04.01.2018 erörtert worden ist.

Soweit die Beklagten behaupten, die im Einwilligungsbogen genannten Risiken seien am 07.03.2013 in einem persönlichen Gespräch zwischen der Beklagten zu 2.) und Herrn … näher erläutert worden, ist die Kammer jedenfalls nicht von einer Richtigstellung bezüglich des unzulänglich beschriebenen Risikos einer Lähmung überzeugt. Die Beklagte zu 2.) hat bei ihrer Anhörung zunächst erklärt, keine konkrete Erinnerung mehr an das Gespräch mit dem Patienten … zu haben; und hinsichtlich des üblichen Vorgehens bei einer Risikoaufklärung hat sie darauf verwiesen, dass sie sich - entsprechend einer ausdrücklichen Anordnung des Beklagten zu 3.) - an dem in Rede stehenden Aufklärungsbogen orientiert habe. Zwar hat die Beklagte zu 2.) des Weiteren bekundet, auch wenn der Beklagte zu 3.) es nicht für notwendig erachtet habe, über bleibende Schäden aufzuklären, habe sie die Patienten dennoch auf solche hingewiesen. Die Kammer hat aber nicht unerhebliche Zweifel daran, dass dies der Wahrheit entspricht bzw. generell - und somit auch im vorliegenden Fall - so von der Beklagten zu 2.) gehandhabt worden ist. Zum einen hat der Zeuge … das glaubhaft in Abrede genommen, wobei anzumerken ist, dass dessen Angaben sehr detailliert und präzise, aber gleichzeitig auch sehr differenziert gewesen sind und keineswegs eine einseitige Belastungstendenz haben erkennen lassen. Zum anderen waren die Angaben der Beklagten zu 2.) im entscheidenden Punkt teilweise widersprüchlich bzw. jedenfalls sehr vage. So hat sie zunächst erklärt, nach der Befragung des Patienten, ob er den Aufklärungsbogen gelesen und verstanden habe, habe sich bei einer bestätigenden Antwort die Problematik ergeben, ob sie dann noch weitermachen, d.h. das Ganze noch mal mündlich erläutern solle. Sie habe "versucht", gezielt auf die Risiken der PRT einzugehen, wobei sie sich "bemüht" habe, die Komplikation einer Lähmung zu erwähnen; "in der Regel" sei das Wort Lähmung gefallen (S. 4 des Sitzungsprotokolls vom 04.01.2018 (BI. 148 d.A.). Die Frage, ob dementsprechend nicht in jedem Aufklärungsgespräch die Komplikation einer Lähmung erwähnt worden sei, hat die Beklagte zu 2.) dann dahin beantwortet, dass ihr eine Antwort schwer falle; sie habe "immer versucht zu vermeiden, dass das Wort Lähmung nicht fällt" (S. 4 des Sitzungsprotokolls vom 04.01.2018 (BI. 148 d.A.). Bei dieser Aussage erscheint die spätere Erklärung der Beklagten zu 2.), sie habe sich über die ausdrückliche Anweisung des Beklagten zu 3.), sich bei der Aufklärung der Patienten an den Inhalt des in der Praxis verwendeten Aufklärungsbogens zu halten, hinweggesetzt und die Patienten auf eventuell bleibende Schäden hingewiesen (S. 5 des Sitzungsprotokolls vom 04.01.2018 (BI. 149 d.A.), zumindest insoweit wenig glaubhaft, als es um die Frage geht, ob das standardmäßig in jedem Fall so von ihr gehandhabt worden ist.

Der Einwand einer hypothetischen Einwilligung bleibt ohne Erfolg. Der Zeuge … hat nämlich erklärt, wäre ihm gesagt worden, dass die im Aufklärungsbogen genannten Lähmungserscheinungen unter Umständen auch dauerhaft anhalten könnten, wäre er wieder gegangen und hätte die PRT nicht durchführen lassen. Dies erachtet die Kammer als glaubhaft. Der Zeuge hat nachvollziehbar darauf verwiesen, dass die ihm von seinem Orthopäden beschriebene Vorgehensweise bei der Behandlung, also das Setzen einer Spritze direkt an die Wirbelsäule, eine latente Angst in ihm hervorgerufen habe und er sich dieser Prozedur nur deshalb unterzogen habe, weil er wieder habe arbeiten wollen und zwei Ärzte, nämlich sein Orthopäde und die Beklagte zu 2.), ihm dazu geraten hätten. Indessen habe er damals keine sehr starken Beschwerden gehabt. Er habe Anfang oder Mitte Mai 2013 einen Hexenschuss bekommen, der nach einer entkrampfenden Spritze erfolgreich behandelt worden sei, bevor er ca. zwei Wochen später einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten habe, durch welchen er wegen der starken Schmerzen arbeitsunfähig geworden sei. Die ihm verordnete Physiotherapie habe zwar geholfen, aber dennoch habe er auch nach sechs Wochen noch nicht wieder arbeiten können, weil er infolge von Schmerzen bzw. eigentlich eher eines Gefühls des Unwohlseins nicht länger als zwei Stunden habe sitzen können. Auf seinen Arbeitslohn sei er allerdings nicht zwingend angewiesen gewesen; das gezahlte Krankengeld habe zur Finanzierung seines Lebensunterhalts ausgereicht. Seine Arbeitstätigkeit habe ihm aber Spaß gemacht; er habe einfach gern gearbeitet.

2.) Die rechtswidrige PRT hat bei Herrn … zu einer anhaltenden inkompletten Querschnittlähmung geführt.

Zwar lässt sich dieser Kausalverlauf nicht im Sinne des § 286 I ZPO nachweisen, aber da der Primärschaden vorliegend in der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch die periradikuläre Therapie liegt und die infolge des epiduralen Abszesses entstandene Querschnittlähmung des Herrn Schulz als Sekundärschaden anzusehen ist, reicht für den in Frage stehenden Kausalzusammenhang eine überwiegende Wahrscheinlichkeit im Sinne des § 287 I ZPO aus. Nach Maßgabe dessen ist der Beweis einer Verursachung der Querschnittlähmung durch die PRT vom 03.07.2013 geführt worden. Insoweit stützt sich die Kammer auf die sehr gut nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen.

Herr Prof. Dr. … sieht es als überwiegend wahrscheinlich an, dass der epidurale Abszess, der auf dem MRT vom 08.07.2013 mit einem punctum maximum im Bereich des Wirbelsäulensegmentes S1 nachgewiesen und sich schon auf dem CT vom 07.07.2013 im Bereich L5 / S1 abgezeichnet hat, auf die PRT vom 03.07.2013 zurückzuführen ist. Dabei hat er ausgeführt, dass grundsätzlich zwar auch die am 06.05.2013 vom Orthopäden Dr. … vorgenommene lokale Infiltration im Bereich L5 rechts sowie eine idiopathische, d.h. eine nicht erkennbare Ursache als Auslöser des epiduralen Abszesses in Erwägung zu ziehen sind. Beide Alternativszenarien hat der Sachverständige aber als unwahrscheinlich bewertet. Dem schließt sich die Kammer an.

Zu berücksichtigen ist zunächst, dass etwa die Hälfte der epiduralen Abszesse aus einer Absiedelung von Keimen aus der Blutbahn resultiert und sich etwa 1/3 der epiduralen Abszesse durch eine Ausbreitung einer zunächst außerhalb des Rückenmarkkanals gelegenen Infektion, z.B. infolge einer Infiltrationstherapie oder auch einer Injektion, entwickeln, während sich die Infektionsquelle in den restlichen Fällen epiduraler Abszesse nicht ausmachen lässt. Festzuhalten ist dabei, dass nicht nur eine epidurale Punktion, bei der die Punktionsnadel an die Rückenmarkhaut geführt wird, zu einem Eintritt von Bakterien in den Raum zwischen der Dura, also der harten Rückenmarkhaut, und den Hüllgeweben des Rückenmarkkanals mit einer nachfolgenden Entzündungsreaktion in diesem Bereich führen kann, sondern auch eine paravertebrale Punktion, wie sie hier bei der PRT vom 03.07.2013 vorgenommen worden ist, einen solchen Verlauf nach sich ziehen kann. Zwar wird die Punktionsnadel in letzterem Falle nur an die Wirbelsäule herangeführt, aber dies erfolgt immerhin genau dort, wo die Nervenwurzel den Wirbelkanal verlässt. Daher breitet sich das Injektat im Falle einer paravertebralen Punktion im Ergebnis genauso im Wirbelkanal aus wie im Falle einer epiduralen Punktion. Das Potential der Keimverschleppung und deren Einwanderung in den Raum zwischen der harten Rückenmarkhaut und dem Hüllgewebe des Rückenmarkkanals unterscheidet sich in beiden Fällen nicht nennenswert voneinander.

Was den klinischen Verlauf eines epiduralen Abszesses angeht, differenziert man zwischen vier Stadien, die von Rückenschmerzen bis zur kompletten Muskellähmung reichen. Dabei ist die Dauer der einzelnen Stadien individuell höchst unterschiedlich. Sie kann zwischen Stunden und Tagen schwanken, so dass die Zeitverläufe zwischen dem Auftreten der ersten Symptome in Form von Rückenschmerzen und der nachfolgenden Krankenhauseinweisung stark variieren; in der Literatur finden sich dazu Angaben zwischen einem Tag und zwei Monaten. Maßgeblich sind insoweit nicht zuletzt die Virulenz der Keime und die Reaktion des Körpers des Patienten.

Unter Berücksichtigung all dessen ist die Verursachung des bei Herrn … am 07.07.2013 diagnostizierten epiduralen Abszesses durch die PRT vom 03.07.2013 die wahrscheinlichste aller denkbarer Szenarien. Zwar ist bei dem Patienten im Zuge der Infiltrationsbehandlung des Orthopäden Dr. … bereits am 06.05.2013 eine paravertebrale Punktion im Bereich L5 erfolgt. Der Vergleich der in der Literatur beschriebenen Fälle ergibt aber, dass ein Zusammenhang zwischen dieser Injektion und dem epiduralen Abszess als unwahrscheinlich anzusehen ist. Insbesondere die deutliche zeitliche Latenz zwischen der betreffenden Injektion und der bei Herrn … aufgetretenen Symptomatik spricht dagegen. Immerhin beläuft sich der Zeitraum zwischen der Infiltration vom 06.05.2013 und den am 08.07.2013 aufgetretenen Lähmungserscheinungen sowie neurologischen Störungen auf etwas mehr als zwei Monate. Demgegenüber liegt der Zeitraum zwischen der PRT vom 03.07.2013 und dem letzten klinischen Stadium des epiduralen Abszesses mit fünf bis sechs Tagen sehr viel mehr im Spektrum der in der Literatur verzeichneten Vergleichsfälle.